新用戶登錄后自動創建賬號

登錄

私募股權基金——蠻族集團

今年,亨利·克拉維斯(Henry Kravis)和喬治·羅伯茨(George Roberts)分別慶祝了72歲和73歲生日。他們的姓氏即是“KKR”這家公司名字中第二個“K”和“R”的來源。在黑石集團中擁有同樣地位的史蒂夫·施瓦茨曼(Steve Schwarzman)今年69歲,而二號人物漢密爾頓·詹姆斯(Hamilton James)也65歲了。在過去的幾個月中,凱雷集團(Carlyle)背后和塔尖的三巨頭——大衛·魯賓斯坦(David Rubinstein)、威廉·康威(William Conway)和丹尼爾·達尼埃洛(Daniel D'Aniello)分別滿67歲、67歲和70歲。阿波羅(Apollo)的創始人和老板萊昂·布萊克(Leon Black)則剛剛65歲。

這些人經營著世界上最大的四家私募股權基金公司,個個都是億萬富翁。到了他們這把年紀,無論是自主選擇還是被逼無奈,上市公司的首席執行官們都準備或者早已衣錦還鄉。與KKR同年創辦(1976年)的蘋果公司已經換了七任老板,再早一年成立的微軟則換過三任。平均而言,上市公司每十年要換一到兩次領導人。金融業的高管40多歲就逐步退隱,賺得盆滿缽滿卻也因壓力而精疲力竭。

這樣看來,私募股權基金從業人士(他們的工作是募集資金,全部或部分購買運營公司以備日后轉售)的任職年限如此之長令人稱奇。不過不要指望他們對此大做文章了。施瓦茨曼在金融危機前夕舉辦的60歲奢華生日派對(請到了與他同時代的羅德·斯圖爾特【Rod Stewart】為賓客助興)備受指責,這樣的慶祝現已變成了絕對私密的活動。在KKR,公司成立40周年這樣引人注目的里程碑也沒有多少動靜,大概是考慮到那些曾經雇傭了四大私募股權基金創始人的機構的命運:貝爾斯登(倒閉了)、雷曼兄弟(倒閉了)、芝加哥第一國民銀行(倒閉了)和德崇證券(倒閉了)。該公司已經宣布了一項計劃,鼓勵富有公民意識的員工參加40小時的志愿工作。

私人視角

它們保持低調是有理由的。私募股權基金的標準運作流程——收購公司,增加債務,盡量少繳稅,削減成本(以及設施和員工),攫取大額收費——恰恰是那種讓民眾對金融業的憤怒情緒火上澆油的事。投資于私募股權基金公司(而非私募股權基金所管理的資金)的投資者不愿喝彩則另有原因。去年,四大私募股權基金的股價齊齊下跌,黑石、凱雷和KKR的跌幅均超過20%。阿波羅、黑石和凱雷的股價還不及多年前初上市時的價格(見圖表1)。幾家公司第一季度的收益業績黯淡,不過之后稍有起色。

去年,四大私募股權基金的股價齊齊下跌,黑石、凱雷和KKR的跌幅均超過20%。阿波羅、黑石和凱雷的股價還不及多年前初上市時的價格

換做其他任何行業,要是公關不佳、利潤慘淡、股價低迷,首席執行官該要擔心的東西會有一長串。董事會心存不滿,會有人購股奪權,諷刺的是,還可能會有私募股權基金禮貌地上門詢價。也許在企業世界的深水中這些擔憂會不斷滲透,甚至還會有一兩個高層被炒。但在表面上,一切似乎波瀾不驚。如果投資銀行也經歷這樣的困境,絕對會看到大打出手的情況發生。私募股權基金不同尋常的設計,使得它能夠承受動蕩——除非動蕩實在太過漫長。它的歷史讓人重新認識到什么叫做韌性。

不光是老牌私募股權基金公司依然堅挺,新基金也繼續以驚人的速度涌現。總部位于倫敦的研究機構Preqin稱,1980年時有24家私募股權基金公司,到2015年則有6628家,其中620家在當年成立(見圖表2)。如果考慮到其他商業和金融領域內發生的情況,這樣的擴張就更加令人矚目。美國的數據比較完整,我們看到銀行數量達到頂峰是在1984年,共同基金是在2001年,公司是在2008年,而對沖基金也許是在2015年。風險投資公司仍在迅速涌現,不過它們基本上就是投資初創小公司的私募股權基金。

1980年時有24家私募股權基金公司,到2015年則有6628家

私募股權基金取代投資銀行成為最搶手的金融工作,足見其生命力。無論對美國前財政部長(羅伯特·魯賓離開克林頓政府后去了花旗集團,蒂莫西·蓋特納則離開奧巴馬政府去了華平投資)還是商學院學生而言,都是如此。一些投資銀行在向潛在雇員宣傳時,會自我標榜為通往私募股權基金工作的途徑。如果銀行對自己身份降低心懷怨恨,它們唯一的回應就是那種只有在面對最重要的客戶時才有的卑躬屈膝式的尊重。這些基金在2015年達成的交易價值4000億美元(見圖表3)。它們每次購買或出售公司時所支付的費用,占到了全球銀行體系從并購中所獲收入的五分之一。

私募基金在2015年達成的交易價值4000億美元,它們每次購買或出售公司時所支付的費用,占到了全球銀行體系從并購中所獲收入的五分之一

私募股權基金的增長如此迅猛,讓人感覺其中存在泡沫。“現有的私募股權基金數量在未來20年都不會突破,如果真有突破的那一天的話。”保羅·舒爾特(Paul Schulte)說。他是香港一家同名研究機構的負責人。許多業內外人士都持同樣的觀點(也許并未說出來),而且這也確有道理。但我們也有充分的理由相信擴張將持續,單單考慮到已經投入基金的資金很難脫身,擴張也至少會持續一段時間。

私募股權基金的投資有時會被清算并償還投資者,公司甚至也會關門。但私募股權基金的投資者被稱為“有限合伙人”是很有道理的——一個關鍵的限制就是對撤資的約束。標準的出資承諾是十年。若想中途撤資就得找到另一個想要進入的投資者,從而保證基金中的資金不會減少。這通常涉及高額的交易成本,令人望而卻步。

十億美元的蟑螂旅館

私募股權基金與其他投資品形成了鮮明的對比。客戶從銀行取錢可以隨用隨取,從共同基金取錢需要一天時間,從對沖基金取錢則可以每月、每季、每年進行,或在極少數情況下,每兩年取一次。正是因為資金可能迅速逃離,銀行會獲得政府存款保險,使之免受瘋狂市場的影響。正因為投資者可以撤資,一段時期內表現不佳的對沖基金可能面臨崩潰,即使它們的投資假以時日也許會帶來豐厚的回報。

無法退出的結構所帶來的穩定性,使私募股權基金公司得以聚合規模龐大的企業。單看公司本身還不是很明顯。四大私募的市值大約為500億美元,勉強能夠擠進《財富》500強的前100名,它們一共也只雇用了大約6000人。但這些基金所持有的企業(為其有限合伙人所有而非公司資產)的市值和經濟重要性則要大得多。凱雷投資組合中的275家公司雇用了72.5萬人,KKR投資的115家公司雇用72萬人。這使得這兩家公司雇用的人數比除沃爾瑪以外的所有美國上市公司都要多。

迄今為止,四大私募股權基金的投資組合最大,但其他如TPG、泛大西洋投資集團(General Atlantic)和蓋特納的華平投資(Warburg Pincus)都曾經或仍然持有許多大家熟知的公司。貝恩管理咨詢公司的報告稱,2013年,由私募股權基金支持的公司占美國中型企業的23%,大型企業的11%。

不久前,這些公司大部分都為大批股市散戶所有——人們認為這種體制既有利于企業,也與資本主義民主相稱,因此其他國家也試圖復制這一體系。而私募股權基金則調配來自于龐大基金池所有者的大筆資金,大大削弱了這一模式。這也同樣被復制到了其他國家。世界上的私募股權基金中,只有一半的公司和56%的基金資產位于美國。私募股權基金資產中有四分之一在歐洲。還有些基金位于巴巴多斯、博茨瓦納、納米比亞、秘魯、塞拉利昂和突尼斯。

私募股權基金的興起一直受到懷疑。當KKR第一次發起大規模私募股權基金收購——即于1988年收購RJR納貝斯克公司時,它和它的同伙成了暢銷書中描述的“門口的野蠻人”。私募股權基金的成功,以及嫻熟的公關和戰略性慈善活動已經平息了這些擔憂,政治捐款大概也沒什么壞處。但該行業的局限性仍然十分明顯,而目前的狀況正在加劇這些問題。

私募股權基金圍繞著一小撮精英投資者和管理者組建,通過在基金控制的企業中大量使用杠桿來放大自己的影響。這種做法天生就十分昂貴。投資者需要更高的回報來彌補流動性不足;利息成本很高,以抵消杠桿帶來的風險;能夠設計這些安排,并能與資本提供者保持穩固關系的基金管理人,收費也不菲。

在行業的增長期,利率長期下降使得交易能以較低的利率進行再融資,部分改善了成本問題。如今利率已經沒有什么下降空間,最終應該會上升。這也是舒爾特和其他人認為增長前景不大的原因之一。

政治立場

另一個變化是,銀行收到降低風險的命令,于是減少了高杠桿交易可用的資金。這意味著借款成本會更高。如果想知道這對體系有多大的破壞,看看從2015年9月到今年2月這短短幾個月的情形就好了。次投資級,也就是“垃圾”債券的平均收益率從7%上升到了10%。私募股權基金的收購交易幾乎停止,其所持有的資產中,但凡有上市部分的都必須減記價值,導致第一季度業績慘淡。可用于新交易的錢突然就沒有了。凱雷在緊縮之前剛剛宣布收購Veritas Technologies,交易差點沒法完成,只有在重新談判達成更低的價格和更低的杠桿后才得以挽回。

政治環境也可能會發生變化。這一行業得益于稅法中兩個不合常理的方面:對企業大量借債的激勵,以及一般合伙人享受較低的稅率——因為其大部分個人收入都可按資本利得的稅率繳稅。現在這兩方面要求改革的呼聲都很強烈,后者看起來尤其可能發生改變。

還有一個更廣泛的政治風險。紐約大學的教授和瑞典智庫產業經濟研究院在1月份發表了一篇論文,題為《私募股權基金的無意識黑暗面:論過度退市的經濟后果》。隨著公司由公眾股東所有轉向私募股權基金所有,個人與企業利潤之間的直接關系被割裂了。公眾將會與資本主義的資本要素脫離,由此可能導致他們更不愿意支持那些親商業的政府政策。

還有一個影響深遠的問題值得考慮,即有時私募股權基金唯一真正“私人”的東西似乎是其薪酬結構。在很大程度上,基金中的錢要么直接與公共機構相連(主權財富基金和市政養老金),要么是根據公共政策而免稅(私人基金會和學校捐贈)。無論是渴望真正的私人市場的人,還是那些沮喪地看到公共政策養肥了特定私人小群體的人對此都十分惱火。基金分配、投資和國家之間暗藏的紐帶創造了腐敗與裙帶資本主義的溫床。

狂亂的人群

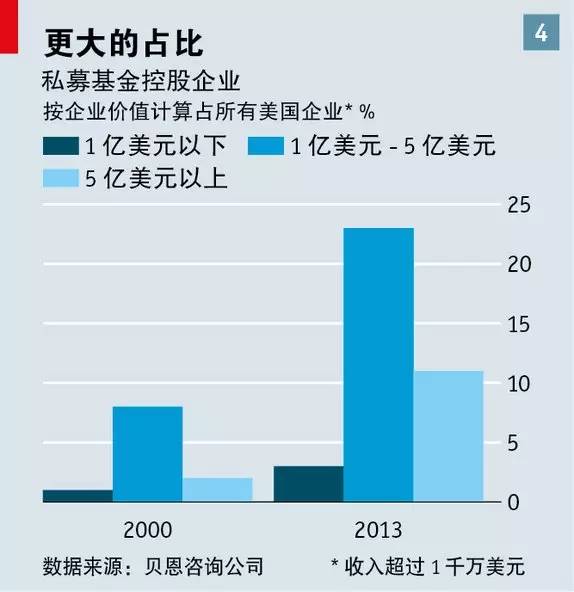

不過,對該行業最大的威脅并非來自其批評者,而是來自它自身的成功以及那些一心要效仿的人。根據貝恩咨詢公司的數據,在美國中型企業中,由私募股權基金控股的公司占比在2000至2013年間增長了兩倍;而在大型企業中該比例增長了五倍多(見圖表4)。這并不表示私募股權基金已經沒有增長的空間,但確實意味著機會將變得更少。

在美國中型企業中,由私募股權基金控股的公司占比在2000至2013年間增長了兩倍;而在大型企業中該比例增長了五倍多

與此同時,能夠獲得廉價資本(通常是國家相關資本)的其他類型的實體也已進入收購市場,包括中國的跨國企業(由國有銀行注資)、主權財富基金,以及想要直接投資的養老基金,比如安大略省教師養老計劃。這意味著新交易的競爭會更加激烈。根據貝恩的數據,2007年被收購的中型醫療企業中28%由私募股權基金公司完成,到了2015年該比例僅為8%。科技和消費品零售商及企業收購案也呈現類似的趨勢,盡管可能不那么明顯。阿波羅的聯合創始人喬舒亞·哈里斯(Joshua Harris)在5月初的米爾肯學會全球大會(Milken conference)上對與會者們說,這是“我所經歷過的對私募股權基金而言最艱難的環境”。

在某種程度上,這或許可以解釋私募股權基金公司手頭持有的資金量——即它們所謂的“干火藥”。據Preqin估計,目前的資金存量超過1.3萬億美元。考慮到私募交易中運用的杠桿(假設為二比一)后,單單這一數額就占到了2015年并購交易總值的約70%。如果出現利潤豐厚的投資領域,那么可使用的現金量本該縮水而非增加。從另一點上也可證實形勢的嚴峻:最大的私募股權基金公司愿意在其他更不相干的領域尋求新機會。黑石目前在房地產領域的投資達1030億美元,超過了在私募股權基金領域1000億美元的投資(另有1120億美元投資于對沖基金和信貸)。卡雷和KKR目前投資的資產只有不到一半是企業股權,阿波羅則僅為四分之一。

競爭對收費也產生了影響。十年前,標準的算法是2%的管理年費加上利潤的20%。目前廣泛引用的數字仍是如此,但實際上,根據一家大型企業披露,管理費已下跌至約1.2%,和面向大眾的共同基金收費差不多了。從利潤中還能抽走20%,但部分客戶已被允許“共同投資”,即在通過私募股權基金購買一家企業股權的同時,還可以自己直接收購同樣的股權。這減少了交易中的費用收入。

這些都是引發疑慮的好理由。但是,盡管“干火藥”的數額可能預示了機會不多,它也顯示出仍有大量資金躍躍欲試。尚不清楚這是否明智。私募股權基金不像共同基金用每日凈值來評估業績(對沖基金也常用這種方式),這使得人們對其業績存疑。私募股權基金公司標榜的“內部回報率”衡量法可能會被做手腳。這使得很難對其表現進行學術性評估。

今年7月,芝加哥大學、牛津大學和弗吉尼亞大學的商學院教授們對先前的一項研究*發表了最新發現:雖然近年并購基金的回報并不比股市的平均回報好多少,但那些在1984年至2005年間融資的并購基金的年度回報(扣除費用后)相較標普500指數和標普歐洲350要高出三到四個百分點。這是很大的差距。同樣來自牛津大學的洛多威克·法利普(Ludovic Phalippou)則持更為懷疑的態度,他認為如果控制私募股權基金所投資資產的規模和類型,那么它們的長期表現從來不比市場跟蹤指數更好。話雖如此,但要通過其他方式來獲得同樣的規模和類型的資產組合并非易事。

平均回報多高雖有爭議,但它并不能體現全局。研究發現了一些證據,證明那些在某一基金上表現出色的私募股權基金經理能夠復制其成功(雖然這種效應在過去十年中似乎也減少了)。最大的投資誘因可能僅僅是缺乏其他替代選項。私募股權基金目前的吸引力并不在于它能否復制以往的絕對高回報(大公司的年回報率據稱常高于20%),而在于它是否有可信的機會讓回報優于目前表現平平的其他投資方式。這對養老基金來說尤其是個問題,這類基金通常需要賺取7%或8%的利潤才足以履行其義務。

為何人們可能期待私募股權基金的業績優于公開市場?一個標準的解釋是它可以無視“季度資本主義”,即缺乏耐性的投資者的意旨。這種解釋并不特別令人信服。為私募股權基金公司效力的是一批仿佛喝了興奮劑的人。在動蕩時期他們常常要求其投資組合中的公司不斷匯報業績,也可能會出手阻止哪怕是最無關緊要的現金開支。

不過,確實不一樣的地方在于專注度。私募股權基金、其設立的董事會以及為其效力的高管層都傾向于專注基金的實質業績,而將幾乎所有其他因素都排除在外。上市企業面對著排山倒海的監管要求,這些要求常常晦澀難懂或自相矛盾,而與業績無甚關系。上市公司退市的數量和這類監管要求同步增長看來并非巧合。

公開披露的要求在很多層面上看都是上市公司最吸引投資者的特點,然而它已經造成了一種法律上的脆弱性。一家企業可能會因為股價驟跌而被告上法庭,理由是被套牢在虧損中的投資者并不了解可能的風險。同樣可能招致官司的還有對某個具潛在爭議性議題的任何內部討論,比如紐約州檢察長調查埃克森美孚對氣候變化相關風險披露不足便是一個例子。

在美國以外的地區,法律可能不盡相同,但那里資本市場運作(或者運作不佳)的方式為私募股權基金跑贏大市提供了其他機會。比如在中國,銀行貸款的利率期限僅為一年,而尋求上市以獲得較長期的融資則意味著要在由政府控制的隊伍中排隊。私募融資可以在短期內迅速部署,并根據業務的需要決定資金的進出。

最近由哈佛商學院發表的一份工作報告**總結了私募所有權可能的益處:以股權替代負債,由此減少了納稅而擴大了利潤;報酬結構為管理層提供了提升收益的巨大動力;增加了新的專長;提高了交易靈活度。或許最具吸引力的一點是速度。被私募股權基金收購的企業通常在幾個月內就會替換高管及董事會成員。收購在被視為有利的時機完成,銷售和再融資亦是如此。當公開市場表現不佳——比如近來的情況下——私募股權基金反對將股權再上市或借入更多貸款,并且可能選擇償還部分貸款。但在市場的包容力增強之時,它們則會做出相反的動作。

上市公司也可以做到上述大部分工作,但它們往往不這么做。這可能是因為其內部運作更易受到檢查和批評。有時它們會引入私募股權基金來做自己不便做的事。上市公司伯克希爾·哈撒韋(Berkshire Hathaway)收購了卡夫(Kraft) 和亨氏(Heinz),這些交易中也有巴西私募公司3G Capital的參與。在交易后,巴菲特在其年度報告中這樣解釋道:“我們和3G公司有著同樣的熱情去購買、創建和持有那些滿足人們基本需求和欲望的大企業。不過,我們在追求這一目標時遵循了不同的道路。它們的方法是買下那些有機會幫助它們消除許多不必要成本的企業,而后非常迅速地執行來達成目標。它們做得極為成功。”看起來,伯克希爾·哈撒韋把艱難的決策外包給了另一家相較而言不太公開、更愿意承擔這些艱難任務的公司,難怪在它的年度大會上,快樂的股東們總會為這位快活地嚼著花生糖的CEO鼓掌。

上市公司和私募股權基金合作還有其他的理由。2015年,當通用電氣大規模縮減金融業務時,隨后披露的100多項交易中有四分之一都涉及私募股權基金。僅有三個公開上市案例。除行動迅速外,私募股權基金也具有創新性。當醫療保健公司沃爾格林博姿聯合公司(Walgreens Boots)將其提供靜脈輸液治療的業務出售給私募公司麥迪遜·迪爾伯恩(Madison Dearborn)時,它得以保留了重大股份(未對外披露具體為多少)。這類交易減少了將某些將會獲得成功的業務以過低價格出售的尷尬,在華爾街對此有一個輕蔑的稱法,差不多是“傻逼保險”的意思。

它們是某種解決方案

鑒于私募股權基金所展現的靈活度,或許這樣的時刻已經到來:人們對于為何一家企業是由私募股權基金持有而非上市的疑問會減少。繳稅更少、運作限制更少、法律風險更小,這些都很吸引人。但也存在著政治風險:那些利益向特權階層傾斜的架構總是會遭到公眾的炮轟。但這種潛在的弱點同樣也是力量的源泉。從非常富裕和資產豐厚的人群融資,從州政府和市政府員工養老基金、主權財富基金和有大量捐贈基金的大學等機構融資,你就獲得了一定的影響力。

理論上說,這樣的特權應該會有其代價。公開市場廣博而深厚,它們應能高效地(以不昂貴且聰明的方式)提供資本,也因此對于企業和投資者雙方來說都應該是最佳解決方案。所以它們應該會贏得競爭。可惜,目前看來,上市公司受到的內部和外部限制都壓制了它們的表現,其結果是私募界的老手及其培育的眾多新秀在未來幾十年里的日子可能會越來越好過。

*《私募股權基金投資和公眾股權的回報比較》(How do Private Equity Investments Perform Compared to Public Equity?)作者:羅伯特·哈里斯(Robert Harris)、蒂姆·詹金森(Tim Jenkinson) 和史蒂芬·卡普蘭(Steven Kaplan) 于2016年發表于《投資管理期刊》(Journal of Investment Management)。

**《私募公司自稱做些什么》(What Do Private Equity Firms Say They Do?)作者:保羅·岡珀斯(Paul Gompers)、史蒂芬·卡普蘭( Steven Kaplan)和弗拉基米爾·穆卡爾亞莫夫(Vladimir Mukharlyamov)。哈佛商學院2015年工作論文。

* 本文轉載自微信公眾號“經濟學人”。