新用戶登錄后自動創建賬號

登錄

回不去的振興

7月初,趁上海疫情緩和,出城四處走訪。盡管疫情遲早會改變,生活也一定會回歸正常,但有些事物,恐怕再也回不去了,因為變革已徹底發生……比如,鄉村振興。

先說一個我一直跟蹤的北方小村。這個小村地處山區,既不靠近城市,也缺乏獨特資源或產業,唯獨有的,是因為地理位置較偏僻,還沒有被破壞的村貌、民風,以及文革時期留存下來的集體建筑。

前兩年,在當時主政領導的熱情傾注,以及眾多鄉建人士、藝術家的共同推動下,這個小村走出了一條“鄉村美學”的差異化道路。

它沒有搞時興的文旅、民宿,也不搞大拆大建,而是邀請知名鄉建學者、設計師,將保存完好的大隊部、供銷社、倉庫等老建筑“修舊如舊”。同步,他們發揮各自資源整合能力,邀請了國內知名的商業文化品牌,開設了鄉村書店、新“工銷社”、文化展廳等,并舉辦了一些較高規格的在地藝術展、鄉建活動等。如此,政府引導,由文化入手,以點帶面,用少部分的錢就盤活了一個沉寂的村莊。

隨后,一批文化鄉建人也陸續到來,他們發掘地方文化特色,協助村民,恢復并組建了地方戲團、武術隊、兒童歌唱團等村民組織。當消散了幾十年的戲曲聲響起,村民們熱淚盈眶,連連說著,“村里的魂又回來了”,此時,硬件升級+文化回歸,一場傳統又現代、質樸又美好的鄉村美學振興便煥然新生。

此后,圍繞這些關鍵節點,政府和藝術家聯手,在村里的空地上設計了一些極具藝術感的兒童游樂設施,一些鄉村教育公益基金、大學教授也陸續參與進來,村莊迅速聲名鵲起。

隨著游人漸至(雖然不多,也不需要多),周邊村民紛紛將自家房屋改造成鄉村民宿。政府也收置了一批民房,打算統一改造成接待、服務設施及鄉村酒店。一場由內而外的鄉村美學實驗,正不斷結出碩果。

接下來的變化主要是兩方面。一是主政領導的離任,盡管他的內心還想繼續扎根本土,將他的縣域經濟探索深入下去,并期望摸索出一條改變內地縣域經濟粗放發展的新路徑,但無奈任期已滿。后來,繼任的主政領導雖不反對這場鄉村美學探索,但熱情已不在此。

更大的影響還是疫情。當地是一個小縣,經濟基礎薄弱,加之本土曾出現疫情,占財政收入較大比重的旅游收入受到巨大沖擊,原本就不富裕的地方財政雪上加霜。加之疫情下主政領導的再次更換,導致包括鄉村美學在內的各種積極、創新的探索面臨收縮。

最新了解下來,由于出現較大面積的費用拖欠,那個小村的許多政府文旅項目進展緩慢,甚至面臨停滯。而與此形成鮮明對比的,是周邊村民自己改造的民宿早已投入運營,且運轉良好。但政府項目遲遲無法完工、投入運營,一定程度上影響了鄉村風貌,和發展信心。

疫情以來,類似例子各地并不少見,以往由政府投資、主導的鄉村振興項目,由于財政緊張,或多或少都面臨著困難。這種困難的影響是系統性的,它不像村民自建的民宿,可以根據實際情況靈活應變,有錢就大改,沒錢就小改,符合條件了就先開起來,然后再一點一點緩慢“迭代”。只要“不死”,就一定能慢慢“活”起來。

但政府的項目,很難自我緩慢“迭代”,除非領導重新重視,或再來一次大水漫灌。但隨著經濟增長的放緩、后疫情時代的延續,這種困境,短期內恐怕不會出現。

所以,政府不能太自信。傳統政府主導型的鄉村振興模式,也必須要有所改變。

走過世界,回到彭鎮

趁著在成都的行程間隙,我抽空去見了一位鄉建老友。

疫情、政府財政變化的沖擊,首先體現在她身上,許多合作的鄉建項目不再續約或中斷,不少款項還難以結清。她干脆選擇暫停,回到老家相夫教女、讀書寫作。失之東隅,收之桑榆,收起鄉村振興事業的她,生活狀態卻令人生羨。

去年,她將家搬到成都雙流郊區的百年老鎮——彭鎮。她和丈夫一起,在老街街頭上開了家叫“畫月”的畫室。畫室臨街,租金一年2萬,并不算貴。老鎮消費也低,對門的小飯館兒,點好菜送過來,三四十元就夠我們幾個人美餐一頓,她們一家三口也可以常年不開伙。

進了老街,時光穿越般溫和、淡定。除了政府后鋪的路面、裝的路燈,街巷完全保留著舊時模樣,老式的縫紉店、鐵匠鋪,各種老手藝人,都埋頭做活兒。店面也不搞裝潢、修飾,連店門板也都一片斑駁,顯然沒有搞旅游“文創”,也無意討好外來游客。

舊模樣的不止臨街商業,生活也是。穿過門洞進去,后面是居民的舊宅。曲折的巷落,深淺不一,左右宅院鱗次櫛比,中間往往還夾著公共廁所。路邊隨處晾著人家的衣物,在微風中飄搖,預示著主人的環肥燕瘦。透過綠植圍成的籬笆望進去,許多門戶別有洞天,歡笑聲也不時傳來……如此,由繁華大城市,而郊區,而老街,而小巷,而推門入院,這樣的歸家路,何嘗不是一種生活的修為。

彭鎮人家

二百余年的彭鎮,名人輩出,寫《為學》之“天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣;不為,則易者亦難矣”的彭淑端,清代儒學、醫學大家劉沅就出生并傳道于此。其中,劉沅所建槐軒書院依然立在街旁,兩百年木結構建筑,已四處漏風,門板脫落,但依然像個老者一樣倔強地站立著。

我說,政府也不維護一下(事后得知是修復困難,一再延期),朋友卻說,就這樣,挺好啊……老街自自然然地,希望政府越少干預越好。

彭鎮最著名的,當屬百年老茶館觀音閣,其盛名享譽成都乃至川西,遠遠蓋過彭鎮。這是一棟明末老建筑,原是一座廟宇,民國初年改作茶館。文革期間,一度作為鎮上的會場,至今還保留著許多語錄、壁畫。

而這一切,都還原封不動地保留著。灰瓦青磚木板,房頂上的蛛網,墻壁上百年的“污漬”,脫落了石灰后露出的土木質“混凝土”,和四處漏風的門窗欞楣,一切都已斑駁得不成樣子。以及熏黑的灶臺,幽幽暗的喝茶環境……顯然店家從未想過修繕、改變。

若是有潔癖、或強迫癥的人,怕是要奪門而出,然而喜歡的人卻視若珍寶、流連忘返。門頂上是“敬祝偉大領袖毛主席萬壽無疆”的標語,腳下是人們幾百年踩出來的,坑坑洼洼的泥地,其堅硬程度堪比水泥地板,卻不似水泥地的冰冷、阻隔,而充滿人文的溫度,和生活的地氣。坐在陽光透過來的明處或照不到的暗處,點上一碗茶,呷一口,再將身子靠上竹椅椅背,不由發出一聲愜意的喟嘆。

茶館百年

百年滄桑,茶館更無意討好比它年輕得多的游客。它一早開放,來喝茶的多是本地老人,一兩塊錢一碗。隨后居民們散去,游客陸續到來,收費十元一碗。如此“歧視對待”,按理難免口角,大家卻不以為意,乃至喝的茶成色如何,也沒有那么重要。

客人閑散,掌茶的伙計也樂得自在。他擰著水壺晃著,不時停下來加水,他還會掏耳朵,這些,都手法從容、沉穩,再細看,他精瘦、精神,仿佛青城山下來的得道道士,只不過藉此隱修……這個小小的茶館,竟有一種天人合一的質樸和真意。

出了茶館,樹底下的“蒼蠅館子”生意火爆,一旁還支著不少本地人的麻將桌。你吃你的飯,我打我的麻將,大家互不為意。轉角處,則是外地青年在老房子里開設的“candy·coffee”,賣著手沖咖啡、冷萃咖啡、甜品、奶茶,坐著不少時髦的年輕人,門前還泊著許多寶馬、哈雷,或我叫不上名頭的摩托車……人們各有各的所好,各有各的活法,無需因貧而慚愧,亦無需在心里互相“問候”,而充滿參差不齊的和諧。

可貴的是,人們就愛這自然而然,政府也沒有熱衷于整齊劃一、打造繁華景象,把路修好一點(水泥地仍然破壞了景觀)、裝上路燈、搞好消防,你們愛咋咋地。也正因為這個“愛咋咋地”,才誕生了獨一無二的彭鎮,即便疫情反復,它也處變不驚。

這,或許就是朋友看過世界后,搬來這里的原因罷。

令人欣慰的糾結

在成都還有一個設計院的朋友,他正糾結于“天府新區”城郊的一處鄉村規劃。而他的“糾結”,卻令我倍感欣慰。

天府新區是國家級新區,更是成都發展的方向,在新區城市界面與鄉村的結合部,政府正在謀劃大面積的鄉村振興規劃。如此優越地段、體量,成都市政府投入的大量資金,自然引來眾多企業,包括許多國字頭企業的開發熱情。好在,地方政府沒有醉心于大規劃、大戰略、大拆大建,也并沒有急于動手。因為,政府也正糾結著。

也許,大家的認知是一致的——今天的鄉村振興,正面臨一個瓶頸。一方面,從政府到社會,都已認識到不能以城市化的方法“建設”鄉村,加之近年來地方財政的緊張,也促使地方的城鄉建設由粗放投資轉向精細化;另一方面,飛速發展、城市價值與科技標桿明確的年代,我們也很難用傳統鄉建的方法搞振興。

這種城鄉結合部、區位條件較優越的鄉村,眾所矚目,利益錯綜復雜,更加如此。附庸于城市化,大拆大建,或作為城市配套,都不是好答案,各方阻力也很大;搞村民自建、社區營造,搞觀光農業、民宿、鄉村文旅,又是小打小鬧,人云亦云,且滿足不了市場定價的預期,將導致區位、生態資源的浪費。加之市面上缺乏對標案例,因此糾結在所難免。

這些村莊真正的方向,以及實踐意義,不止于鄉村建設,更正在于探索一種鄉村振興的新機制,是探索一種生態、人文、經濟和諧發展的城鄉建設新方法。

方法需要探索,但建立原則是首要前提,那就是——明確各方職責、能力范圍和邊界。

首先,政府應做好教練員、裁判員,謹慎成為運動員,尤其防止踢著踢著又踢成主力,“鄉村運動而農民不動”。

政府的決心和投資不可謂不大,但切忌據此大包大攬,建好董事會、做好董事長,做好頂層規劃、戰略方向,提供資源支持為主。具體執行、管理理應放給“市場化職業經理人”“廣大員工”,沒有他們的創業熱情、市場開拓能力,你投資再大,最后都只能砸出一個坑。

投資人接下來要做的,是提供基本的辦公設施,打造有吸引力的工作環境。如同開頭所述的北方小村,政府選擇把錢花在刀刃上,建好公共配套,打造好鄉村書店、工銷社、展覽館、兒童游樂等關鍵亮點,剩下的空間就讓給村民、市場經營者,最終激發了多方的積極性與深度參與。這時,哪怕疫情下政府投資項目有所停滯,這個村莊也不會“死掉”。

隨后,政府還要做好裁判員,嚴格“球場準入”,不能讓見人就飛鏟的劣跡球員、破壞規則的業余球員入場,或一旦發現必須立即亮牌,否則,一場好球賽必將把所有人都踢得寒心。此時,政府再如何張羅,這場宏大的振興也只能自娛自樂。

第二,確立以村民為主的運作體制。當然,這里的“村民”,不能是狹隘的“本村村民”,更不能搞成宗親團伙。

歷史反復證明了“小農”的封閉性、局限性,“村民”主體不開放,投入再多外力(更不能是以權力平推)也是枉然。

中國幾千年的傳統鄉村管理,以及以晏陽初、梁漱溟為代表的民國鄉村建設理論、實踐,都強調“教化”,以及圍繞“教化”形成的組織,以此克服“小農”的封閉、自私。

上世紀初,晏陽初就指出,農村應該建什么?不是“辦模范村”、修馬路、搞圖書館,也不是辦救濟,“很簡單,一個字就可以答復,農村建設就是建‘人’……我們的工作不是烘托、粉飾,供人欣賞、參觀,而是把我們對象的‘人’,能使他們自覺,由自覺進而知道自己能改革,自己創造,自己建設”,由此,他建立了平民教育促進會,并在各地鄉村廣設平民學校。

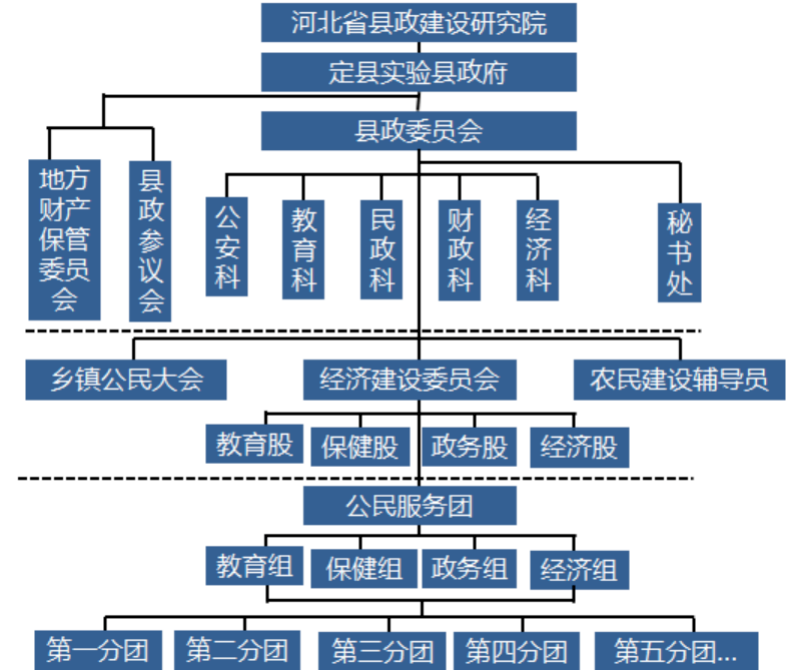

平教會的學校是開放式的,面向全體老少村民。一方面,他針對鄉村“愚、貧、弱、私”四大現狀,開展通俗、實用的文藝、生計、衛生、公民四大教育。另一方面,他以教育為核心,構建其“管教養衛”體系:“管”包含村級公民服務團,鄉鎮公民大會、經濟建設委員會等;“教”包括鄉村民校、同學會,傳習處及公民服務訓練班(成年農民繼續教育)、廣播站等;“養”包含農作物品種改良、合作社、信用組等,從產、運、銷、金融方面全面組織農業經濟;“衛”則體現在建立“保健院(縣)-保健所(鄉鎮)-保健員(村)”體系,預防天花、牛痘等常見病,并進行水井改良、建立小學體檢及衛生檔案等。

晏陽初的這套方案,后來發展為定縣縣政改革,直到被日本侵華戰爭打斷。但其影響極其深遠,他創立的鄉村衛生體系,一直沿用至今,而直至上世紀80年代我國教育大普查,定縣還是全國唯一的無文盲縣。

晏陽初組織的定縣改革

此外,梁漱溟的“鄉農學校”、黃培炎的中華職業教育社等,也走了類似路徑。一方面,正如梁漱溟所言,“鄉村建設大部分都是經濟建設”,他們并不奉行烏托邦,而是通過教育行組織經濟之事,另一方面,他們的事實證明,不解決鄉村的“教化”和“組織”問題,鄉村就無法實現自主的振興。

現實中,成都蒲江縣的明月村也是好例子。

明月村的振興,關鍵在建立了一個“新老村民文化共同體”。在村莊早期建設過程中,政府真正做到了指導而不參與、干涉,政府派駐的駐村干部、操盤手、核心團隊,逐漸走向村民而不是依附于政府。

這個核心團隊,一沒有想過把本地村民遷出去,二想方設法“招商引資”引入新村民,事實上,政府的基礎服務做好了,新村民自然樂于進入,三,格局形成后,他們的核心工作轉化為新村民和原住民的不斷融合,他們開設了“明月講堂”,新村民帶動老村民創業,他們成立了旅游合作社,以及明月之花歌舞隊、明月村放牛班合唱團等……這些,都由新老村民共同組成,大家遇事相商,共同舉辦活動,如此,一個集村民教育和“政治協商”的,共同生產經營、共同協商決策、共建村莊生態的鄉村振興模式應運而生!

明月村自己辦的詩歌音樂會 李耀/攝

而這種共同體的誕生,既解放了政府投資和管理,又可以幫助村莊抵御風險并統一對接市場,從而實現真正的可持續發展。

第三,政府+村民之間,還須發揮市場的核心作用。

政府的投資應當是引導性的,應該用在刀刃上,但村民的投資往往不成規模,且被動“隨大流”,要盤活市場,要創新發展,注定只能依托市場力量。

遺憾的是,中國的市場化鄉建力量太薄弱,缺乏批量的、有全套運作能力的經營主體。放眼望去,要么只有前端的規劃、設計能力(如眾多設計院),他們遠離市場,其中多數還抱著城市化改造、搞景觀建筑的思維模式;要么,只會施工、建造,賺房地產的錢;要么有運營能力而缺乏投資能力,只能走輕資產的,類似于民宿連鎖管理、品牌輸出的路徑;要么只能等市場成型后,跟著做一些親子游樂、自然教育之類……大家賺一點是一點,原本就分散的鄉村,更被搞成前后脫節、一盤散沙!

真正擁有從頂層設計、到中間資源整合、到終端建設運營能力的企業,十分稀少,尤其還有研發、創新能力的,更屈指可數——沒有足夠數量的、對鄉村理解深刻、又具有產業塑造能力的鄉村建設企業,鄉村經濟就永遠難以產業化,鄉村振興就始終難以盤活。

因此,要將鄉村振興推向更務實、更深入,就必須不斷鼓勵、培養這種類型的鄉村建設企業!

綜上,鄉村振興是誰的事情?一定是政府、鄉村和市場三位一體的事情。建立鄉村生態、人文、經濟的“命運共同體”,探索三者的能力激勵機制,并逐步明晰邊界,產業化、規范化運營,才是鄉村振興、城鄉融合,乃至中國經濟內循環的根本方向。

疫情正在潛移默化地改變,從個人到企業到政府的許多習慣。這種改變,多年后回頭再看,未必不是一件好事。那就讓改變發生。